Survivre par l'opéra

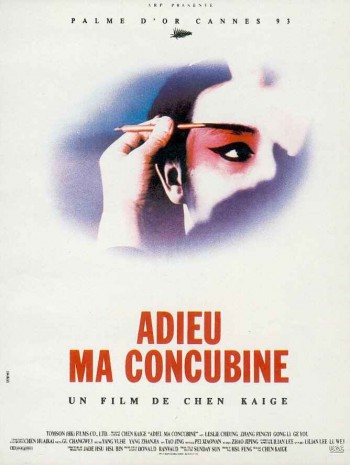

ADIEU MA CONCUBINE (BAWANG BIEJI - 1993) – Chen Kaige

Palme d'Or à Cannes en 1993, Adieu ma concubine fait parti de ces grandes fresques qui parviennent, tout en éblouissant par leur texture visuelle et sonore, à composer une véritable ambiguïté quant à ses protagonistes et surtout quant au contexte historique qu'ils dépeignent. Avec audace, le film allie merveilleusement la grâce raffinée du spectacle aux complexes enjeux politiques continuant d'agir comme un douloureux traumatisme en Chine.

Adieu ma concubine ne cède pas à la facilité du spectacle et de la reconstitution minutieuse de l'époque dépeinte. La somptuosité des décors de l'Opéra, des costumes, et des théâtres, le luxe enveloppant les deux héros dans leur succès dans la première partie ne sont en rien des artefacts destinés à éblouir, car ils desservent bien plus l'illusion de gloire dans laquelle ces deux chanteurs d'Opéra, Dieyi et Xiaolou, se noient. Le récit de la vie de ces artistes adulés du public transcrit en filigrane une part de l'Histoire, et surtout une part d'une époque particulière, car déjà proche de l'effondrement. La passion fervente des deux jeunes gens, leur évolution, leurs difficultés et leurs peines deviennent prisme d'une période parcourue par les contradictions, balancée entre l'ambition nouvelle et la nostalgie du passé.

La réalisation de Chen Kaige demeure parcourue d'une nostalgie toute particulière, où la composition des plans, les lumières et les mouvements – presque chorégraphiques - des acteurs saisissent une certaine étiolement du temps. Que ce soit sur la scène où s'agitent les costumes et s'affrontent des voix haut perchées ou graves, ces tons étonnamment dissocié de toute réalité, dans les coulisses mal éclairés où se meut avec précaution le pinceau sur les visages maquillés, dans les maisons de charme aux lanternes rouges ou dans les antichambres décorées d'objets précieux, chacun vit et entretient un environnement tenant au passé, renvoyant à des pratiques traditionnelle sou ancestrales. L'éclairage, en particulier, de ces décors, tend à éveiller un imaginaire daté, une impression d'intemporalité dans les plans du film. L'entrée de Dieyi chez le riche maître Yuan est à ce niveau révélatrice : gazes et lumières tamisées transforment les pièces en espaces brumeux et indécis. Le vieil homme possessif agite avec une fascination vaine des objets de luxe appartenant à des temps anciens, et qui séduisent le chanteur refusant la réalité et le mouvement du temps. L'émotion d'Adieu ma concubine tient d'abord de cette contamination intemporelle. Sa tragédie vient de ce refus de supplanter la nostalgie des personnages par le changement d'une époque. De fait, la dernière partie laisse l'Histoire rattraper les personnages, dans une violence sidérante et bouleversante.

Adieu ma concubine déploie également une intrigue amoureuse, un trio entre l'empereur et ses deux « concubines ». D'une part, la concubine factice, de théâtre, incarnée par Leslie Cheung, accrochée à l'illusion d'un amour impossible, d'autre part, l'épouse réelle, jouée par Gong Li, présente et dominatrice. Le trio amoureux gagne sa beauté et son ambiguïté à partir du moment où l'empereur s'efface, paradoxalement, et où les deux concubines se font face à face dans des situations complexes. Le personnage de Zhang Fengyi est ainsi moins fort, moins ambivalent que ceux de Gong Li et Leslie Cheung, qui eux explosent de subtilités et de contradictions.

Six ans auparavant, Leslie Cheung avait déjà joué un jeune seigneur souhaitant devenir chanteur d'Opéra dans le précieux film de Stanley Kwan, Rouge. Ce rôle, forme de pendant de celui de Dieyi , trouve sa consécration chez Chen Kaige. Le potentiel tragique de l'acteur explose, où sont physique, tout autant que son jeu, pris entre le sérieux traditionnel et la jalousie puérile construisent une forme d'intemporalité du personnage. Cette capacité d'intermédiaire et d'indécision se rattache à l'intemporalité de l'Opéra, et surtout à cette ambiguïté sexuelle qui compose les acteurs destinés à interpréter des rôles féminins. Sa fragilité tantôt attendrissante, tantôt violente, affronte la fierté de Gong Li, icône de femme forte et puissante. Les deux acteurs trouvent ainsi leurs plus belles compositions lorsqu'ils jouent l'un face à l'autre, dans cette dissonance des caractères.

L'apprentissage des deux jeunes hommes est d'abord perçue comme un moyen de survie dans le film. La mère de Dieyi l'abandonne désespérée aux mains de la troupe, afin d'éviter à son fils la pauvreté ou la mort. Cette survie de Xiaolou et Dieyi se mue en passion par leur succès, mais le développement du film ramène peu à peu cette passion à un moyen de survie. Paradoxalement, l'affirmation de la culture traditionnelle condamne les personnages tout autant qu'elle les sauve : en est témoin ces changements de trajectoires des deux complices. Autant Xiaolou ne parvient pas à maintenir son rôle, perd de sa force d'influence et de sa singularité à incarner l'empereur, autant le rôle de Dieyi demeure inattaquable, tel une image figée. Jouer la concubine permet à Dieyi de survivre, de résister face à l'agression de la Révolution Culturelle, mais entreprend d'effacer peu à peu sa personnalité, comme la diluant dans l'opium qu'il consomme abondamment.

Adieu ma concubine serait ainsi une histoire de survie plutôt que de résistance : loin des héros, des combattants ou des martyrs du gouvernement de Mao palpitent ceux qui clament leurs éternelles tirades dans la lumière d'un théâtre délabré, se raccrochant aux derniers chants du passé.