Trois films issus d'entre les mailles de ces derniers mois, chacun d'une origine asiatique différente, portant une déception bien singulière selon les réalisations.

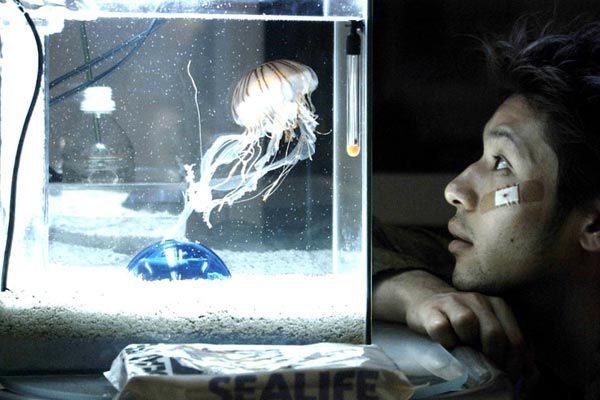

SEA FOG, LES CLANDESTINS (HAEMOO) – Shim Sung Bo

Du film il ne faut retenir qu'une scène, puissante de vérité et de violence. Au bout de trente minutes flirtant avec le documentaire, démontrant la vérité d'acteurs entraînés à manier les cordages et la pêche comme une habitude de tous les jours, entre réprimandes, bavardages, taquineries, discussions conjugales, surgit l'action d'embarquement d'immigrés clandestins. La force de cette scène essentielle à la tournure du scénario réside dans le vertige de son image et la puissance de suggestion de la panique. Les bateaux tanguent l'un près de l'autre, dans une nappe noire éclairée de quelques tâches de lumière violente. Y surgissent brusquement la foule des immigrés, véritables apparitions dans la nuit, portés par les cris désemparés des pêcheurs et les vagues qui s'entrechoquent. La séquence marque les immigrés comme des indices étrangers dans une réalisation jusque là réaliste et bascule l'esthétique dans un terrifiant fantastique.

Cependant, ce basculement fort intéressant et prenant n'est là que pour porter le sentiment de panique et le chaos engendré par la décision du capitaine ; et surtout pour signaler le tourbillon de violence prêt à envahir les protagonistes.

En cela, les lourdeurs du scénario et des dialogues de Sea Fog le rapprochent grandement de Antartic Journal (Yim Pil-Sung, 2005), un film motivé par la même ambition du voyage maudit éprouvant – et éprouvé à l'écran – mais incapable de construire une réelle immersion dans son sujet et ses personnages. Ainsi, les longues course-poursuites et la folie environnante surgissent sans réelle finesse, sans regard ni mise en scène personnels. Les acteurs se débattent dans les explosions et les dérapages hurlants, les haches, les couteaux, les revolvers et les objets contondants circulent dans la grande tradition du film de vengeance sud-coréen, où seule une architecture sournoise du bateau se retournant contre les protagonistes prête à sourire. Pris dans cette noyade littérale de sa démonstration des affrontements et d'une bien trop fréquente utilisation d'une agressivité réaliste, Sea Fog en finit par éviter totalement la page de l'histoire et du thème de l'immigration qu'il prétendait aborder.

LA REVANCHE DES DRAGONS VERTS (REVENGE OF THE GREENS DRAGONS) – Andrew Loo et Andrew Lau Wai-Keung

Cette production américaine co-réalisé par l'un des créateurs de la trilogie hongkongaise Infernal Affairs ne démérite pas d'ambition : suivre l'évolution de deux immigrés dans la banlieue de New York dans les années 1980, parmi les affrontements de gangs chinois et les efforts de la police locale pour démanteler le réseau asiatique. L'intérêt de La Revanche des dragons verts se limite cependant à ce tracé historique, relativement pâle et incarné brièvement par le protagoniste joué par Ray Liotta.

Depuis Infernal Affairs, le réalisateur Andrew Lau avait proposé l'insipide Confession of Pain, une enquête mentale aux conclusions maladroites. La Revanche des dragons verts comporte les mêmes défauts compulsifs à ces précédentes réalisations : un montage nerveux, une narration volontiers dynamique, remplie d'ellipses, afin de créer la confusion, l'alternance entre des affrontements très serrés et très découpés et des plans de contemplation des silhouettes face au paysage urbain... Si ce style convenait à la nervosité de la confrontation entre les deux infiltrés d'Infernal Affairs, il ne fait qu'alourdir le récit de Confession of Pain et celui de la Revanche des Dragons verts. Dans ce dernier, les protagonistes sont taillés à coups de pioche stéréotypée, les relations limitées à l'usuelle fraternité d'enfance éclatée, la violence grossièrement montrée à l'écran. Avec une facilité agaçante, le film multiplie les scènes de décapitation, d'humiliation ou de viol, faisant piailler ses acteurs dans tous les sens.

La démonstration appauvrit un portrait déjà très limité des immigrés et des gangs asiatiques de cette époque, se débarrassant de toutes nuances et ne cherchant même pas à faire jaillir l'ambiguïté, la véritable folie ou rage absurde de ces organisations mafieuses. La frustration est d'autant plus que surgissent forcément en comparaison les films de Martin Scorsese, producteur exécutif du film, parvenant justement à atteindre ces qualités-là.

LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE, LA LEGENDE DU SANCTUAIRE (SAINT SEIYA : LEGEND OF SANCTUARY) – Keiichi Sato

La vision des Chevaliers du Zodiaque ne fut ni une épreuve, ni un plaisir, ni un haut-le-coeur... Elle fut un néant total. Si l'exercice de la critique négative demeure rarement aisée, elle n'est guère facilitée face à ces films, presque des objets rares parce qu'ils débordent de vacuité et d'inintérêt. Après Albator, corsaire de l'espace (Shinji Arakami, 2013), la Toei poursuit, tel un Marvel japonais, son chemin dans la réadaptation de ses célèbres séries. Le succès de Masami Kurumada succède à celui de Leiji Matsumoto dans cette reprise « moderne » de sa narration et de son esthétique.

L'échec du film tient d'abord à son pari, plutôt absurde que risqué, d'adapter 73 épisodes de la série pour les soumettre à la durée conventionnelle d'un film. Cette concentration est justement impossible, tant la série se construit justement sur l'enchaînement de ses épisodes et sa durée prolongée. Dès lors, le scénario accumule les raccourcis abusifs et s'autorise des ellipses invraisemblables. Les combats, généralement points forts de la transposition de ces séries sur grand écran – des adaptations comme Naruto, Bleach ou Full Metal Alchemist, même parfois creuses dans leur contenu, avaient au moins cette qualité de se surpasser en terme de mise en scène des affrontements – sont ici limités à quelques poings rageurs et des effets si véloces qu'ils précipitent tout le film dans une ribambelle illisible d'effets spéciaux. Certes, le style de Masami Kurumada, ainsi que l'adaptation des années 1980, s'appuyaient sur une explosion de couleurs et de détails quasi baroques, par exemple dans le design des armures. Celle-ci accompagnait cependant le rythme aventurier, cosmopolite, feuilletonesque des nombreux épisodes. Dans le contexte du film de Keiichi Sato, le passage au numérique de cet éclatement devient saturation dans l'image. Les attaques fantastiques et rituelles des Chevaliers, ainsi que le domaine des Divinités dorées, sont restitués grossièrement, à peine explorés dans leurs possibilités. Comble de ce gâchis esthétique, la plupart des combats sont éliminés au montage, remplacés par des remémorations inutiles de l'enfance des héros.

La véritable frustration provient de la disparition totale d'une once de vivacité chez les protagonistes. Sans être aficionado de la série originale, on ne pouvait lui reprocher le sacrifice des personnages au profit de la forme : chacun des Chevaliers concentrait sa part développée de passé, de charge personnelle et d'ambiguïté caractérielle. Dans La Légende du sanctuaire, les figures se succèdent sans se distinguer, uniquement définies par leurs signes caractéristiques visuels, et existent de manière pauvre à l'écran. Cette adaptation pointe justement les limites du numérique et de sa voracité dans sa reprise d'anime à succès : les effets spéciaux affublent les visages, les corps et les mouvements, dans une volonté d'éblouir, de dynamiser, mais en oublient la recherche d'une qualité de rythme singulier, ou de protagonistes propres.