Suis-moi je te fuis / Fuis-moi je te suis

Real

La frontière de l'invisible

REAL – Kiyoshi Kurosawa

Le nouveau long-métrage du réalisateur de Shokuzai est fascinant dans le sens qu'il propose une alternative inattendue à son univers. Kiyoshi Kurosawa redevient un cinéaste du visible dans ce film, rajeunit ses personnages et redonne une clarté, bien souvent trop démonstrative, à son scénario.

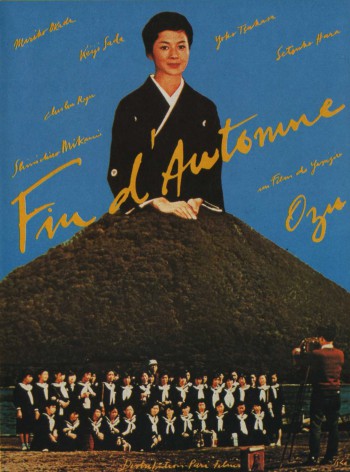

Real confirme dans un premier temps l'inspiration du cinéma de Kurosawa à l'égard de la culture populaire, appréciant en emprunter des thèmes, des motifs et des idées pour les traiter sur le mode fantastique. Si certes sa première partie de carrière marquait son affiliation avec le genre de série B – horreur ou film policier – pour s'en détacher peu à peu, les nouveaux films de Kurosawa ont tendance à s'approprier un nouveau registre : celui de la littérature fantastique japonaise, du manga d'horreur, mais également d'une société plus moderne. Tokyo Sonata signalait déjà, en greffant un scénario inspiré d'Ozu, l'appropriation des nouveaux espaces japonais, ces grandes maison modernes et ces grands immeubles lisses et d'une blancheur extrême. Shokuzai, par sa structure épisodique, se nourrissait ensuite abondamment du manga d'horreur dans son atmosphère, et se liait à l'ambiguïté d'une roman d'Haruki Murakami ou de Yoko Ogawa. Real reprend également le manga d'horreur, le confirmant par le métier d'Atsumi. Plus encore, la réalisation reprend des codes du principe du manga : dans son découpage, Real fait ainsi jouer les surgissements fantastiques, et fait décoller les images angoissantes, d'un plan à un autre comme d'une page à une autre.

En outre, cette opération de surgissement rejoint parfois le film Paprika. L'intrigue scientifique en elle-même rejoint le dernier long-métrage de Satoshi Kon : une même machine, dans un futur proche, permet l'intrusion dans le rêve d'un autre. Real subit en outre le même débordement des choses que dans Paprika, la même prétention pléthorique, le même jaillissement des souvenirs désordonnés en masse. La photographie solaire dans le film de Kurosawa, et son montage, construisent d'abord une certaine épure dans ce bouillonnement, faisant des accents horrifiques ou bien oniriques. Les corps imbriqués issus du dessin d'Atsumi surgissent ainsi au détour d'un raccord, ou bien Koichi découvre sa bien aimée agenouillée dans une eau claire, sa longue robe pendant autour de ses jambes. Dans un premier temps, cette facilité de faire jaillir spontanément ces images et ces formes séduisent par leur fluidité d'insertion dans la narration. Kurosawa y compose un monde à la fois extrêmement familier, calme et apaisant, tout en étant percé d'anormalités qui intriguent. La résolution de ces signes et la révélation de leur signification peinent à charmer autant par la suite. La force d'installation du principe, ainsi que son immersion très esthétique – le film reprenant en ce sens la vision d'un jeu vidéo, où Koichi entre dans le rêve comme un héros virtuel – perdent peu à peu de leur intérêt.

Le personnage de Takeru Sato s'inscrit comme le nouveau visage des policiers portés à l'écran jusqu'alors dans les films de Kiyoshi Kurosawa, tel un Koji Yakusho rajeuni. Il présente les mêmes troubles, la même capacité d'aliénation du territoire. Mais là où se joue la rupture dans cette œuvre aux environnements mystifiés par la folie de leurs personnages, c'est dans la visibilité forte du délire présent. Auparavant, les signes étaient diffus, quasi-invisibles car cachés dans le paysage, remuant l'ombre du trouble parmi les branches des arbres, les bâches en plastique, ou les murs d'un gymnase. Dans Real, ces signes gagnent une visibilité, d'abord déroutante, peu à peu singulière, puis agaçante. Les apparitions nostalgiques que subit Koichi sur l'île chargent une certaine curiosité, mais la tournure d'un scénario manquant de consistance, ainsi que l'absence de caractérisations réelles des protagonistes, déçoivent sur la seconde partie du film. En franchissant les frontières de l'invisible pour renouer avec une visibilité tenant de l'effet visuel, de la greffe d'éléments surnaturels.

Cette nouveauté dans le cinéma de Kurosawa peut amuser, notamment sur la scène d'action finale, mais le problème est qu'elle ne se relie à rien de consistant. Les deux acteurs, Haruka Ayase et Takeru Sato, des stars plutôt célèbres, issues de dramas ou de films à budget imposant, deviennent ainsi plutôt des icônes dérivés de leurs univers respectifs plutôt que des vrais personnages. En dépit de sa réalisation unifiée et élégante, le film agence des éléments et influences disparates qu'il peine à converger dans le sens d'un vrai discours – au contraire de Shokuzai, merveilleux ouvrage à ce niveau car réussissant à proposer un regard sur la violence et le traumatisme au travers de cinq univers différents.