Suis-moi je te fuis / Fuis-moi je te suis

Histoires de Shanghai - I Wish I Knew

I WISH I KNEW - HISTOIRES DE SHANGHAI (2011) - Jia Zhangke

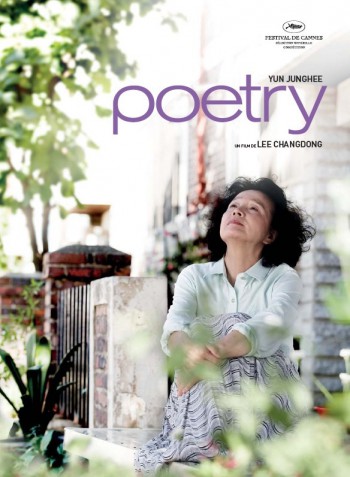

I Wish I Knew, d'après sa traduction française, la distribution française ayant la fâcheuse habitude d'exploiter les films asiatiques sous leur titre anglais, comme un refus de notre langue française (pour exemple, les autres films de Jia Zhangke, Still Life et 24 City, mais aussi Still Walking et Air Doll de Kore-eda, Secret Sunshine et Poetry de Lee Changdong…), est un film de l'extraordinaire Jia Zhangke, qui continue son odyssée dans les méandres de la mémoire des Chinois de sa société. I Wish I Knew, titre inspiré de la célèbre chanson, qui donne lieu à une émouvante scène de valse, prolonge le travail particulier de Jia Zhangke, à la lisière du documentaire et de la fiction, entre ancrage réaliste et échappées oniriques. Moins fort que Still Life, mais néanmoins touchant et surprenant, le film confirme l'habilité du cinéaste à mettre en scène la réalité, styliser le témoignage et poser un regard poétique et vibrant sur la ville de Shanghai. Peut-être la longueur du film et son fonctionnement cyclique (les témoignages se succèdent parfois sans pause, donnant un contenu assez dense) alourdissent quelque peu la splendide forme de la réalisation, mais le mystère qui se dégage d'une telle ville, à l'histoire complexe et bouleversée, attisent la curiosité d'un spectateur européen.

Tout comme pour 24 City, Jia Zhangke se frotte à la lisière de la fiction et de la réalité, du vrai et du faux, de la mise en scène et de la simple captation. Sa réflexion est d'autant plus pertinente que le simple fait de filmer une réalité, même dans un souci constant de restituer la vie réelle dans son intégrité, signifie déjà la fustiger, la déformer, lui apposer un regard subjectif. Il y a toujours le choix du cinéaste, le choix de l'emplacement d'une caméra, d'un micro, d'un certain montage, qui captent et magnifient puissamment un fragment du quotidien. Les interviews - ce terme s'avère plutôt mal approprié pour parler de ces témoignages délivrés par les gens que rencontre l'équipe du film, qui se livrent et guident la pensée plutôt que répondre à une demande de journaliste - des différents protagonistes sont toujours mises en scènes, paradoxalement. Il se dégage une esthétique impressionnante dans la manière de filmer les visages et les corps sagement assis dans leur environnement. De très lents et doux travellings autour de la personne, notamment, créent une sorte de mystère, utilisant un mouvement généralement adapté à des films fantastiques dans un cadre documentaire. De plus, la qualité des intervenants crée l'ambiguité sur l'idée d'un témoignage spontané : tout répond à une mise en scène logique et scrupuleuse, un soin dans la présentation de chacun, s'assimilant à une certaine époque, ambiance, histoire personnelle. La somme de ces témoignages fait de Shanghai une ville multiple, mais néanmoins toujours portée par un souvenir ému et déchiré de ses habitants : la vieille femme romantique qui se souvient de la rencontre avec son mari par l'entremise de son cousin ; le jeune homme qui économise scrupuleusement pour s'acheter sa première voiture de courses ; l'actrice âgée qui se souvient de ses expériences avec son partenaire timide dans un célèbre film de romance ; le vieil homme qui se rappelle l'assassinat de son père ; la femme qui raconte le phénomène d'exclusion qu'elle avait connue en quittant Shanghai ; l'ancienne salariée qui se remémore avec fascination sa rencontre avec le président Mao… Tant et tant d'histoires toutes aussi déchirantes et touchantes les unes que les autres, efficaces grâce à ce respect du regard et cette patience que déploie Jia Zhanke dans tout son travail.

Au sein de cette fresque à la narration bousculée, passant d'une subjectivité à l'autre, mais toujours à travers une belle fluidité dans le montage, un personnage de femme, entièrement fictif, cette fois-ci, constitue le fil rouge de ce pèlerinage, comme nous accompagnant dans la découverte des différents vécus. Incarnée par Zhao Tao, elle est un peu la muse de Jia Zhangke, présente dans ses précédents films (elle jouait une jeune fille bouleversante car criblée de doutes dans 24 City, où son témoignage recréé concluait le film). Elle arpente, mystérieuse, sa fine silhouette et ses courts cheveux dans le vent, les quais de Shanghai, les rues de Shanghai, les chantiers des hommes de Shanghai, s'infiltre dans un immeuble et dépose une enveloppe dans une boîte aux lettres. Est-elle la réminiscence d'un souvenir lointain ? Une pâle connaissance à la recherche de quelqu'un ? Le mystère nimbe ce personnage aux gestes pourtant communs, dans une action semblant déclencher tant d'hypothèses. Certaines séquences oniriques jouent sur de nombreux effets de ralentis, la présentant comme une image subliminale, une présence fantomatique incarnant la passerelle entre passé et présent, histoires de Shanghai et l'actuelle Shanghai. Elle déambule dans les rues, dans ces structures architecturales dont le cinéaste arrive toujours à autant capter le pouls et la démesure.

Enfin, et c'est ce qui fait la singularité de I Wish I Knew, le film délivre un hommage puissant au cinéma de la ville, et de la Chine elle-même. Jia Zhangke s'inscrit non seulement dans la petite histoire de Shanghai, mais également dans sa représentation à l'écran : il met en parallèle la ville actuelle avec les archives filmées de l'époque, filme le fleuve de la même manière que Lou Ye (le réalisateur de Nuits d'ivresse printanière) dans un de ses premiers films, interroge de grands réalisateurs comme Hou-Hsiao-Hsien, rencontre l'assistant de Antonioni sur un de ses films en Chine, écoute la voix brisée de Rébecca Pan, une des actrices fétiches de Wong Kar-Wai. L'hommage au cinéma est aussi riche que passionnant, donnant une vision ample et nouvelle sur le cinéma de la Chine, passant par d'autant de grands noms que d'humbles projets. Ce choix confirme la sensibilité de Jia Zhangke pour le pouvoir du cinéma : un pouvoir témoin de son monde, toujours sur la cordes sensible et à la lisière de l'onirisme. Un cinéma à la fois écho du contemporain, mais aussi à l'écoute du passé, capable d'attiser le souvenir et son fascinant mystère.