Kaïro (2001) - Kiyoshi Kurosawa

Une critique de Big-Cow

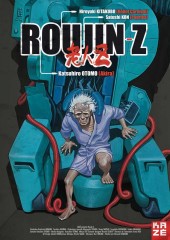

Je suis tombé par hasard sur Kaïro, hier, sur Arte ; le film était curieusement diffusé après Citizen Kane, et je me suis un temps demandé comment Arte organisait sa programmation, avant de me rendre compte qu'il s'agissait d'un Kurosawa et que ce réalisateur faisait défaut dans ma culture cinématographique. On parle du Kurosawa de Jellyfish, ici, et je tiens à préciser que je suis également assez peu familier des codes de l'horreur à l'asiatique, les rares films que j'ai vu de ce côté tapant davantage du côté du slasher ; je ne connais des films d'horreur japonais guère que les influences qu'ils ont en Occident sur des jeux vidéo tels que F.E.A.R., par exemple, et ce même si j'ai eu l'occasion de lire quelques mangas horrifiques (Minetaro Mochizuki, Junji Ito).

Rien toutefois de très déstabilisant, de très surprenant dans Kaïro. Le rythme du film est très lent, et Kurosawa joue beaucoup sur une ambiance pesante, aride, malsaine, ça et là rythmée par quelques apparitions, mais jamais rien de soudain. Le travail sur le son, sur les arrière-plans et les premiers plans, est très intéressant, donne lieu à quelques grands moments assez tendus. Mais de là à dire que Kaïro est effrayant ? Non, le film est de facture trop classique, son intrigue trop décousue, pour qu'on arrive vraiment à se passionner pour le sort de ses personnages (par ailleurs quelque peu transparents). Le travail esthétique, lugubre à souhait, attire davantage l'attention du spectateur que l'histoire ici racontée.

De quoi ça parle d'ailleurs ? D'apparitions de fantômes, de suicides, de disparitions, de bâtiments abandonnés. Avec un vecteur : Internet. On est en 2001, en plein grand boom des terreurs urbaines liées à Internet, et un programme se lance sur de nombreux ordinateurs, faisant défiler aux yeux des utilisateurs des images, parfois passées en boucle, de personnages immobiles, dans l'ombre, dans leurs appartements ; peut-être des fantômes, peut-être des vivants, en tout cas filmés dans une qualité exécrable, crasse, malsaine. On a une sorte d'effroi rampant, latent, qui se répand d'écran en écran, d'utilisateur en utilisateur, au fur et à mesure que ceux-ci essayent de comprendre ce qu'ils voient, essayent pour certains d'aller plus loin dans le visionnage de vidéos, pour d'autres d'y mettre fin. Dix ans après, Kaïro a indéniablement vieilli : comme beaucoup, si j'ai conscience de l'existence sur la toile de recoins obscurs et terrifiants où naissent slashers et histoires de fantôme (Luka Rocco Magnotta nous l'a récemment rappelé), je vois Internet davantage comme l'immense royaume du LOL et de la culture. Avoir peur d'Internet, en 2012 ? Bitch, please ! Les dialogues ("Internet Explorer ? Attends, je n'y connais rien en informatique, de quoi tu parles ?"), le bruitage permanent du modem, les artifices horrifiques aujourd'hui vus et revus (appel à l'aide par un fantôme au téléphone, connection au site Internet se faisant sans que personne ne touche à l'ordinateur), sonnent déjà faux. Reste la mise en scène de Kurosawa, encore susceptible d'éveiller l'angoisse, ainsi qu'un certain intérêt sociologique et historique pour un film d'horreur un peu dépassé mais qui reflète les peurs liées aux grands débuts de l'Internet grand public. Je tiens à préciser que je ne parle pas ici de la dernière demie-heure du film, assez singulière et que je trouve personnellement assez réussi, mais qui change quelques peu les codes du film et qui m'amènerait à de lourds spoils.

Regarder Kaïro m'a toutefois amené à réfléchir sur les lieux où se passait le film (et il y aura de légers spoils dans la suite, mais légers, hein : toujours rien sur la fin du film). La très grande majorité de Kaïro, en tout cas la très grande majorité des scènes horrifiques, se déroulent dans des appartements. Essayant de brasser mes références en matière d'horreur, il est vrai que j'ai eu quelques difficultés à retrouver des oeuvres reprenant ce type de lieu comme base de l'horreur. Dans le domaine du jeu vidéo, à part peut-être si l'on regarde du côté du jeu vidéo indépendant, un espace de la taille d'un appartement n'offrirait pas un espace suffisant au jeu pour qu'il s'y déroule vraiment quelque chose. Au cinéma, j'ai songé à La Horde de Yannick Dahan, à Attack the Block de Joe Cornish (un poulain du génialissime Edgar Wright), ou au remarquable Candyman de Bernard Rose, qui exploitent les espaces offerts par des appartements de banlieue : toutefois, le choix du lieu est ici principalement motivé par les réflexions sociales plus ou moins développées par les films en question (c'est particulièrement net pour Candyman, qui tient pour beaucoup d'un film sur la ségrégation spatiale). L'appartement japonais (ou asiatique de manière générale) est composé d'une ou deux pièces, étriqué, mal éclairé, étroit, glauque, les protagonistes y vivent seuls, isolés. Le lieu se prête a priori mal à la matière filmique : pas de possibilité de déplacer les personnages, unité de lieu. Toutefois, le personnage de Harué, en évoquant l'isolement que les personnages connaissent dans ces appartements, met le doigt sur ce qui fait des appartements des lieux terrifiants pour les protagonistes : on y est seul, on y vit seul. Ce n'est pas un lieu où on rencontre d'autres êtres humains, où on peut évoquer ses peurs avec quelqu'un, non, c'est un lieu où l'on est supposé se reposer, se ressourcer avant de repartir au travail. C'est un lieu où l'on est vulnérable.

Il est intéressant, ce changement de perspective, de l'appartement comme lieu de vie et de repos, à l'appartement comme lieu menaçant, terrifiant ; intéressant, mais pas inhabituel dans l'horreur asiatique. C'est dans le fonds le moteur de l'horreur : un lieu banal où quelque chose se casse, quelque chose change, et tout devient imprévisible, inconnu, terrifiant. Qu'est-ce qui casse alors ? Techniquement, rien : le problème ne vient jamais de son propre appartement, toujours de celui du voisin. Dans La dame de la chambre close, fable horrifique de Minetaro Mochizuki, éditée en France en un volume, c'est parce qu'il habite à côté de l'appartement de Yamamoto, jeune homme récemment disparu, que Hiroshi sera harcelé par une femme qui le cherche. Dans La ville sans rue de Jinjo Ito, la folie se répand dans les quartiers de la ville de manière progressive, d'appartement en appartement, comme par un phénomène de contamination. On retrouve la comparaison avec l'épidémie, avec la maladie qui progresse de lieu en lieu, dans Kaïro : lorsque des fantômes apparaissent dans une demeure, les personnages en ferment la porte, et l'encadrent de scotch rouge : au delà de l'intérêt esthétique pour Kurosawa, la pratique renvoie directement au signalement des maisons contaminées, qu'on peut constater lors des épidémies. Une manière de discriminer l'appartement infecté, dont les voisins vont éviter de s'approcher, qu'ils vont éviter d'ouvrir. Le scotch fait à ce titre également office de sceau, de preuve que la contamination ne se répand pas - ou, justement, qu'elle se répand si le ruban rouge est retiré.

Jugulée, l'épidémie ? Pas pour autant, car la contamination a également lieu par le regard. Le voyeurisme est un thème fréquent dans le genre horrifique, et il suffit de voir l'obsession de Jinjo Ito pour la question pour s'en rendre compte (la meilleure illustration en étant La ville sans rue, l'un de ses meilleurs récits). Dans Appartement du coréen Kang Full, c'est en jettant un oeil aux appartements de l'immeuble d'en face que Koh-hyuk surprend d'étranges phénomènes, et c'est en faisant de régulières observations que, par la suite, il décide d'y intervenir. Le regard contamine, observer l'appartement d'en face conduit à participer aux histoires horrifiques qui s'y déroulent. Et Kaïro en est ici le parfait exemple. Internet y est considéré comme un réel outil de voyeurisme, une manière pour les personnages de regarder les appartements des autres, et la contamination a lieu par ce biais : fascination pour les fantômes, terreur, suicide, disparition, nouveaux fantômes. Lieu d'isolement par excellence, ouvert en même temps à toutes les menaces extérieures, l'appartement devient un piège, un espace terrifiant, où le locataire est vulnérable, seul, condamné, face à des manifestations qu'il ne comprend pas, et qui le poussent dans ses derniers retranchements. L'espace horrifique parfait, en somme.

Big-Cow

Pour une autre critique de Kaïro : Ici

Le film dresse tout d'abord un portrait très élogieux du maître, vu tout du long comme un personnage généreux et noble (aucune allusion à son addiction à l'opium, par exemple). Dans Ip man, il est plus question de poser un dilemme que de connaître le gagnant ou le perdant dans les combats. En effet, la supériorité et la sagesse de Yip dans les arts martiaux est d'emblée acceptée et vénérée, et la plupart des combats visent à réaffirmer ses capacités et sa puissance. Au-delà des affrontements, le film est surtout l'occasion de poser ce fameux dilemme entre l'intensité d'une vie de combat et la paisibilité d'une vie de famille pacifique avec sa femme et son fils. Au final, c'est l'arrivée de la guerre et de l'occupation des Japonais qui va décider du sort de Yip, contraint à jouer les prodigues devant un commandant japonais féru de wing chun. Intrigue pour le moins

Le film dresse tout d'abord un portrait très élogieux du maître, vu tout du long comme un personnage généreux et noble (aucune allusion à son addiction à l'opium, par exemple). Dans Ip man, il est plus question de poser un dilemme que de connaître le gagnant ou le perdant dans les combats. En effet, la supériorité et la sagesse de Yip dans les arts martiaux est d'emblée acceptée et vénérée, et la plupart des combats visent à réaffirmer ses capacités et sa puissance. Au-delà des affrontements, le film est surtout l'occasion de poser ce fameux dilemme entre l'intensité d'une vie de combat et la paisibilité d'une vie de famille pacifique avec sa femme et son fils. Au final, c'est l'arrivée de la guerre et de l'occupation des Japonais qui va décider du sort de Yip, contraint à jouer les prodigues devant un commandant japonais féru de wing chun. Intrigue pour le moins classique, mais pas désagréable, donnant son pourcentage d'action habituel. La réflexion politique reste mince, avec une série de personnages plus ou moins caricaturés : du commandant assez digne et paradoxalement fasciné par Yip à son adjoint insupportable par ses grimaces et sa cruauté excessive et gratuite, en passant par le mercenaire infantile, ou le garant de la loi, chargé de la traduction et divisé entre les deux clans.

classique, mais pas désagréable, donnant son pourcentage d'action habituel. La réflexion politique reste mince, avec une série de personnages plus ou moins caricaturés : du commandant assez digne et paradoxalement fasciné par Yip à son adjoint insupportable par ses grimaces et sa cruauté excessive et gratuite, en passant par le mercenaire infantile, ou le garant de la loi, chargé de la traduction et divisé entre les deux clans.

étant ponctuée par de belles pauses lyriques, comme une folle course-poursuite avec des billets de banque dans les bras ou une longue tentative pour décrocher un ballon de baudruche abandonné dans des branchages. Ces très belles séquences, bien souvent portées par l'unique personnage féminin détonnant du film, donnent un véritable sentiment de liberté. Car l'intrigue s'axe en effet sur la recherche de la liberté pour les différents personnages. La femme, Mona, sorte de vagabonde de luxe se rêvant chanteuse à Hong Kong, puis au Japon, l'incarne

étant ponctuée par de belles pauses lyriques, comme une folle course-poursuite avec des billets de banque dans les bras ou une longue tentative pour décrocher un ballon de baudruche abandonné dans des branchages. Ces très belles séquences, bien souvent portées par l'unique personnage féminin détonnant du film, donnent un véritable sentiment de liberté. Car l'intrigue s'axe en effet sur la recherche de la liberté pour les différents personnages. La femme, Mona, sorte de vagabonde de luxe se rêvant chanteuse à Hong Kong, puis au Japon, l'incarne amplement, totalement libérée et sans attaches, assoiffée d'aventures. D'autre part, le second protagoniste, Tony, est un jeune homme intrépide et surdoué en judo, s'étant mis en tête de combattre les plus grands noms, lui aussi porté par une forme d'indépendance et de liberté. Tous deux, ils se heurtent à l'indifférence de Sze-to, ancien champion de judo ayant sombré dans l'alcool. Sze-to, un personnage dramatique par sa condition, devient cependant très drôle sous la mise en scène de Johnnie To, ou l'interprétation de son acteur, l'excellent Louis Koo (la redoutable tête montante d'Election 1 et 2), l'ancien champion de judo devenant un être indifférent au monde qui l'entoure et d'une mollesse terrifiante jusqu'à en être comique. Ainsi, l'une des séquences du film présente l'union de ces trois protagonistes à travers une excellente séquence de vol à la tire dans une salle de jeux d'arcade. La futilité de cet acte infantile rappelle les pickpockets casse-cou de Sparrow, organisés comme une mini-mafia à l'échelle d'un jeu d'enfants.

amplement, totalement libérée et sans attaches, assoiffée d'aventures. D'autre part, le second protagoniste, Tony, est un jeune homme intrépide et surdoué en judo, s'étant mis en tête de combattre les plus grands noms, lui aussi porté par une forme d'indépendance et de liberté. Tous deux, ils se heurtent à l'indifférence de Sze-to, ancien champion de judo ayant sombré dans l'alcool. Sze-to, un personnage dramatique par sa condition, devient cependant très drôle sous la mise en scène de Johnnie To, ou l'interprétation de son acteur, l'excellent Louis Koo (la redoutable tête montante d'Election 1 et 2), l'ancien champion de judo devenant un être indifférent au monde qui l'entoure et d'une mollesse terrifiante jusqu'à en être comique. Ainsi, l'une des séquences du film présente l'union de ces trois protagonistes à travers une excellente séquence de vol à la tire dans une salle de jeux d'arcade. La futilité de cet acte infantile rappelle les pickpockets casse-cou de Sparrow, organisés comme une mini-mafia à l'échelle d'un jeu d'enfants.