Trios haineux et amoureux

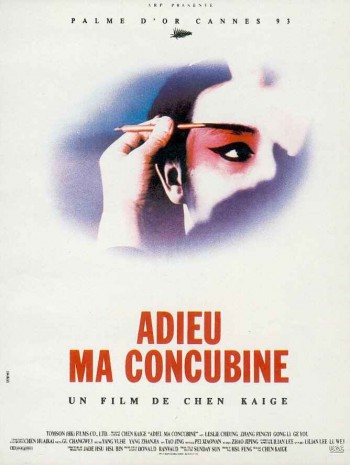

LE SYNDICAT DU CRIME (A BETTER TOMORROW, 1986) - John Woo

THE KILLER (1989) - John Woo

John Woo l'a confirmé lui-même à maintes reprises dans ses interviews, l'amour se révèle au cœur de ses récits et de ses films, et il n'imaginerait pas construire un scénario sans ce sentiment. Ainsi, bien avant de se confronter à l'esthétique du « bullet movie » prôné par son style, c'est bien l'idée d'amour qui enveloppe ses personnages, les amenant ainsi à des comportements sacrificiels, à des actions violentes, irraisonnées et passionnées que prolongent l'épique des scènes d'action.

A Better Tomorrow et The Killer, deux films majeurs dans le mouvement d'ouverture à l'Occident vécu par le cinéma de Hong Kong à partir des années 1980, révèlent le meilleur du style de John Woo, loin de ses productions hollywoodiennes ampoulées qui le fera connaître internationalement. Bien souvent, on retient de ces deux long-métrages populaires leur renouvellement d'une esthétique, leur formidable énergie dépensée parallèlement au portrait d'une Chine prises dans des corruptions et des trafics, peuplée d'hommes cherchant le pouvoir ou l'argent. Mais ces thèmes concernent également toute la production hongkongaise de l'époque et de maintenant : ce qui dessine au final bien plus le style de John Woo demeure l'attachement à ses protagonistes, bien souvent précipités dans des relations fusionnelles, les poussant à accomplir des actes héroïques ou à défendre vainement des valeurs traditionnelles dans un monde en constant changement. C'est en la personne de l'acteur Chow Yun-fat que John Woo a le mieux concrétisé cet idéal : interprétant l'ami fidèle Mark, personnage certes secondaire, mais néanmoins inoubliable dans Le Syndicat du Crime, il apporte d'emblée au personnage une classe dont la dignité se rapproche de la mélancolie dans son rôle, plus étouffé et comme en prolongement, de Jeff dans The Killer. Le physique et le jeu de Yun-fat permettent de construire une entité contrastée, à la fois terriblement ancrée dans le système de corruption – frère Mark co-dirigeant un trafic de faux billet dans le premier ; tueur à gages prisé dans le milieu pour l'autre – mais néanmoins étonnamment indépendant, marginal par rapport aux principes de ce système, n'obéissant qu'à sa propre éthique. Cette affirmation pour l'un et l'autre de ces personnages pose d'emblée un problème traité comme un véritable déchirement à travers Chow Yun-fat qui apparaît tour à tour sûr de lui, pimpant, puis troublé, colérique, impulsif ou mélancolique.

Dans Le Syndicat du Crime, une autre entité tragique vient contrebalancer celle, plus désopilante de Mark, c'est bien évidemment celle portée par les deux frères aux parcours opposés, Sung (Ti Lung) et Kit (Leslie Cheung). Le second se révèle un personnage tout aussi déchiré que Jeff dans The Killer, agissant comme son exact contrepoint : il est jeune, impulsif, plein de ressources, bataille pour des codes d'honneur et de justice mais ne parvient pas à respecter le milieu policier dans lequel il s'est engagé. Là où la sagesse de Sung détonne dans le milieu mafieux, la violence irraisonnée de Kit ne correspond pas à la norme policière, alors que le personnage cherche dans son parcours une logique humaine et équitable. L'interprétation, remarquable, de Leslie Cheung dans cette enveloppe froissée, profite de cet aura qui enveloppe toujours cet acteur, quels que soit ses rôles, propre à la mélancolie de son visage. Jennie, incarnée par Sally Yeh dans The Killer, est quant à elle l'unique protagoniste de femme véritablement digne d'intérêt dans le monde très masculin de Woo, apporte lui aussi une certaine mélancolie, unique par son métier de chanteuse. La description de l'univers dans The Killer paraît en effet si sombre, défini uniquement par des affrontements entre monde mafieux et monde policier, quadrillé et filmé comme un constant lieu d'affrontement et de duel, que l'activité paisible et anodine de Jennie, celui de chanter les soirs dans un bar, jaillit tel une touche unique d'optimisme et de fragilité. Le personnage perd cependant de son intérêt, sacrifiée d'une certaine manière pour céder la place au protagoniste du fringant inspecteur Li.

Brassant ces personnages, le trio est ainsi au cœur du Syndicat du crime et de The Killer : deux frères et l'ami fidèle pour l'un ; un tueur à gages, sa compagne et l'inspecteur qui le poursuit pour l'autre. Si le cinéma de Johnnie To est marqué par la dynamique du quatuor, celui de Woo ne pourrait fonctionner sans le déchirement triangulaire, sans une remise en question permanente des liens entre trois entités à l'amour plus ou moins différent ou plus ou moins partagé. Dans la lignée de celui dont il a été l'assistant directeur, John Woo tire beaucoup de ces fusions brisées du cinéma de Chang Cheh, figure majeure dans le film de sabre ou le film de kung-fu de la Shaw Brothers, où les protagonistes évoluaient dans des intrigues sanglantes. Bien souvent chez Chang Cheh, les personnages masculins se rencontraient sur le mode du coup de cœur, pactisaient ensemble avant que le lien en question, à peine constitué, ne soit brisé par la trahison de l'un, ou, pire encore, par la mort brutale et sacrificielle de l'autre. John Woo prolonge ce travail tout y apportant sa sensibilité particulière, et surtout, un certain sens ludique qui le rapproche plutôt de son collègue Johnnie To. Ses protagonistes évoluent en effet de manière plus latente, contrairement à la logique du film d'action. Hésitations, observations de l'autre, méfiance et défiance viennent construire le scénario, diriger le dispositif filmique. Entre les deux frères Kit et Sung, la mise en scène bascule peu à peu dans le chaotique, allant de l'alliage dans le cadre, où les deux frères échangent des crochets complices sous le crépusculaire, à des confrontations violentes, des champs/contrechamps agressives qui amènent le film sur le terrain de la trahison, du complot, et des batailles très connues dans la station d'essence ou sur les quais nocturnes. Le tragique secoue ces tensions, et le protagoniste de Mark apporte bien souvent une touche frivole à l'ensemble, s'immisçant sans hésitation dans la joute fraternelle. Inévitablement, Le Syndicat du crime n'atteindrait pas sa puissance émotionnelle sans le contrepoint du personnage joué pas Yun-fat, empêchant le film de tomber dans une confrontation qui aurait pu paraître désuète, outrancière et exagérée au fil des années : la silhouette brinquebalante du mafieux Mark, joueur et taquin, le cure-dents en bouche, redonne une certaine classe et surtout une certaine justesse au conflit entre Sung et Kit, à travers lequel s'ébauche le conflit entre l'honneur de la famille et celui du pays, chacun des frères défendant l'un en dépit de l'autre. Le protagoniste de Mark est bien souvent celui qui vient provoquer ce conflit, le remettre en question ou bien souvent s'en débarrasser au mauvais moment.

Dans The Killer, c'est l'inspecteur Li (Danny Lee) qui vient apporter une dimension identique, introduisant la comédie et la dérision, marchant au même pas que le drame. C'est en effet bien souvent l'apport comique qui permet, par contraste, d'accentuer le bouillonnement émotionnel et tragique qui finit par sceller le destin des personnages. Ainsi l'inspecteur Li, dans le jeu de chat et de souris qu'il entreprend avec presque son alter ego tireur à gages Jeff, vient briser la logique du couple formé avec Jennie. Une excellente séquence de confrontation entre eux deux, où ils tentent de ne pas révéler leurs identités respectives à Jennie, s'amuse ainsi de cet improbable trio en créant d'hilarantes confusions dans le placement des personnages et leurs dialogues, empli d'ironie. Les deux ennemis s'échangent des amabilités forcées, le sourire aux lèvres, tout en visant l'autre avec son pistolet. C'est à partir de ces situations surprenantes et amusantes que le trio se réduit peu à peu à un nouveau duo, celui de Jeff et de Li, et d'où émerge une forme de dialogue permettant d'approfondir la dimension psychologique des personnages. Découvrir et intégrer l'autre à sa manière de fonctionner permet ainsi bien souvent chez Woo de faire évoluer ses figures et de surenchérir dans la matière narrative et visuelle : créer le duo fait émerger en même temps l'un des plus beaux combats du réalisateur, dans une petite chapelle où vient se jouer symboliquement toute la rédemption des problèmes accumulés, l'humour à l'appui (John Woo prenant en effet un malin plaisir à détruire et faire exploser tous les symboles religieux entraperçus jusque-là dans le film).

Les séquences d'action sont certes là pour dynamiser toute une esthétique, ancrer l'expérience cinématographique dans un visuel volontiers sublime, voire mystique par moments, mais témoignent également de ces évolutions relationnelles. Les échanges de tirs ou les multiples violences exercées – des coups portés aux explosions – deviennent un nouveau mode d'expression là où les protagonistes de Woo ne parviennent plus à passer par les mots. Nombre de protagonistes taciturnes, prolongement des épées solitaires de Chang Cheh, peuvent ainsi exploser et exprimer une violente rage au travers des échanges. Il y a sans cesse saturation dans les échanges, et ce, quel que soit le décor, très loin des effets de latence et de suspense chorégraphique déployés chez Johnnie To. Là aussi, John Woo se distingue de son maître Chang Cheh qui certes était dans une abondance de violence, mais celle-ci était esthétisée, géométrisée à l'extrême. The Killer et Le Syndicat du crime préfèrent la confusion progressive de l'espace, le brouillage des repères et du cadre par la chaleur des échanges et la poudre des coups de feu, et enfin l'éclatement des liens. Les personnages se perdent dans les lieux de confrontation, se retrouvent le temps d'une pause – bien souvent extatique, proche de figures martyres – puis se jettent à nouveau dans la masse chaotique, atteignant une mort prochaine. Au travers de ces deux réalisations majeures, John Woo saisit ainsi les quelques moments de répit et de rapprochement qui peuvent lier une poignée de personnages marginaux, avant de les laisser reprendre par leur destin. Ces séquences de complicité demeurent caractéristiques du réalisateur hong-kongais, et constituent le meilleur de son cinéma.