Suis-moi je te fuis / Fuis-moi je te suis

Bilan de l'année 2020

LES ŒUVRES ASIATIQUES DE 2020

Longs métrages, courts métrages et séries

Pour cette année qui nous a chamboulés, qui a vu les salles se fermer et les écrans d'intérieur s'illuminer, pas de traditionnel top. Ni l'envie ni l'intérêt ne furent présents pour s'engager à comparer, classer, hiérarchiser. Les années précédentes, j'élaborais toujours mon top avec un grand plaisir, aimant replonger dans mes souvenirs des salles obscures et me remémorer les expériences cinématographiques. Cette fois-ci, l'ombre et les lumières n'ont pas dansé, les voisins de rangées ont été absents, et les réels souvenirs de cinéma n'existent que faiblement dans ma mémoire. Je ne voyais pas d'intérêt à raviver ces bribes qui me rendent amère plus qu'enthousiaste.

Pourtant, je tenais à partager la découverte de certaines œuvres, la plupart vues en intérieur, dans un usuel bilan annuel. A la place du top figure donc un abécédaire de séries, films et courts-métrages asiatiques qui ont émerveillé le regard, fait crépiter le cerveau ou apporté un fin plaisir entre les instants difficiles.

Une liste donc, dans l'ordre alphabétique et laissée au bon jugement de mes quelques lecteurs.

Belle et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Qu'elle nous permette de revenir en douceur vers nos habitudes cinéphiles et nous apporte émotion et réflexion.

CHIEF KIM

김과장 – LEE Jae-hoon, CHOI Yoon-suk, 20 épisodes, 2017

À l'instar de son pétillant acteur principal, Chief Kim ressemble à un bonbon coloré, sucré à l'extérieur, piquant en son cœur. Le langage en apparence comique et léger de cette série enveloppe de sérieuses thématiques, notamment la corruption et la misère sociale. Arrivé pimpant à la direction du service comptable d'une grande entreprise, le chef Kim (génial Min Namgoong) découvre peu à peu les manipulations financières, les pressions sur ses collègues et la logique de la corruption. La situation est intéressante car Kim lui-même a été embauché pour son passé de truand et ses talents de truquiste des chiffres.

Dans son développement, Chief Kim déjoue les attentes liées au postulat du bon gangster contre les mauvais. Après quelques épisodes hésitants, un bon sens du rythme s'impose et permet d'explorer la galerie de personnages avoisinant le héros, tous soumis à la remise en question de leur statut au sein de l'entreprise. La toile du mouvement corruptif est complexifiée par ces multiples points de vue, puis par l'alternance entre scènes de comédie et scènes de drame pur, et enfin par la présence d'un étrange antagoniste. En effet, une partie de la série s'attache aussi à la relation entre le chef comptable et son supérieur, dont les intentions restent longuement troubles. Le papillonnage tour-à-tour menaçant et coquin auxquels ces deux personnages se livrent constitue aussi le succès de la série.

CRYSTAL'S BEATING

水晶の鼓動 殺人分析班 – UCHIKATA Akira, 5 épisodes, 2016

Deuxième saison de la série policière « Murder Analysis Squad », Crystal's Beating se révèle le plus convaincant des quatre volets. La série en elle-même est déjà d'une qualité remarquable, avec une réalisation et une construction scénaristique proprement exécutées et prenantes sur cinq denses épisodes suivant la traque d'un tueur en série. La grande force de cette seconde saison réside d'abord dans l'entrelacs des énigmes de l'enquête, de mystérieux messages dressés sur les portes des victimes, et un propos socio-politique plus ambitieux. D'une traque à l'autre, le scénario se transforme et nous dirige vers une fresque plus angoissante que l'usuelle plongée dans une interiorité psychologique tourmentée.

Puis, cette seconde partie permet d'apprécier l'évolution de la jeune recrue Toko, incarnée puissamment par Kimura Fumino. Bien que seule femme parmi une équipe masculine plus expérimentée, elle n'est présentée ni comme une égérie ni comme une icône féministe, mais intégrée véritablement en tant qu'enquêtrice, avec ses doutes et ses failles, questionnée et appréciée par ses pairs.

DELE

ディーリー – TSUNEHIRO Jota, TAKIMOTO Tomoyuki, 8 épisodes, 2018

Le principal écueil de cette série policière réside dans l'aspect inachevé qui la caractérise. En choisissant de déconstruire l'action par deux éléments originaux – l'un des deux protagonistes est handicapé moteur, le système d'enquête se concentre sur les victimes et non les coupables – l'écriture de Dele se révèle singulière, mais paraît aussi brute et incomplète. Très peu nous est livré sur le trio d'enquêteurs principaux, le sophistiqué Keiji, caché derrière ses écrans, le dynamique et déraciné Yutarô et enfin leur mécène Mai, dont les motivations restent floues.

Au-delà, Dele propose des enquêtes fort intéressantes. Dele désigne un système de sécurité se déclenchant suite au décès des clients. Yutarô est ensuite chargé de vérifier la réalité de leur disparition, puis d'assurer les demandes des défunts. Celles-ci se révèlent bien évidemment souvent surprenantes, ambiguës, et exigent une enquête patiente, parfois indéterminée. Par son concept, la série entraîne à chaque épisode sur des rythmes et des univers très différents, permettant d'apprécier l'évolution d'un duo atypique.

Pour anecdote, de nombreux chanteurs font leur apparition dans cette série. Outre les deux acteurs principaux, également musiciens, on peut voir apparaître Noda Yôjirô, la star de Radwimps, et, plus surprenant encore, la chanteuse Rumi de Suiyoubi no Campanella.

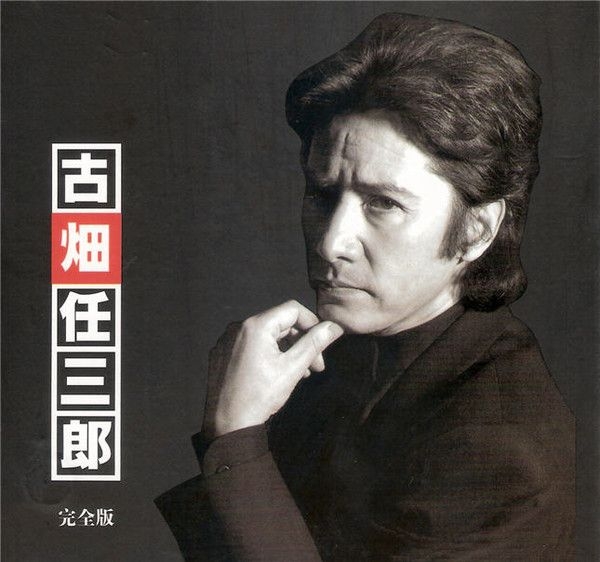

KEIBUHO FURUHATA NINZABURÔ

警部補 古畑任三郎 – KÔNO Keita, MATSUDA Hidetomo, MITANI Koki (scénario), 1994

Prenant pour modèle assumé l'un des plus célèbres feuilletons américains, la série Furuhata Ninzaburô s'appuie sur le principe scénaristique d'un crime déjà commis et d'un coupable déjà connu. Tout l'enjeu de l'enquête réside dans la relation particulière tissée entre l'inspecteur et l'assassin, et d'apprécier comment le premier parvient à comprendre les tactiques du second. Dans cette enquête à l'envers, l'ombre de Columbo se dessine bien évidemment. Le personnage de Furuhata se révèle néanmoins d'une interprétation fort différente, plus veloutée et envahie de commentaires acerbes. Le jeu de Tamura Masakazu dans ce rôle-titre contribue pour beaucoup au plaisir de la série et du soupçon déguisé en séduction.

Le canevas conçu par le scénariste Mitani Koki est évidemment déconstruit au fil des épisodes et des enquêtes, certes parfois peu convaincantes, mais toutes mises en lumière par le biais d'effets narratifs souvent intéressants. Tout comme Columbo, la série accueille de très nombreuses personnalités du cinéma, de la télévision et de la chanson. Apparaissent ainsi des acteurs comme Sugawara Bunta, Ishiguro Ken, et, dans des épisodes spéciaux, le groupe de J-Pop SMAP ou encore le joueur de base-ball Suzuki Ichirô. Enfin, il faut noter le superbe générique et la composition musicale jazzy qui accompagnent ce célèbre feuilleton japonais.

GOING MY HOME

ゴーイング マイ ホーム – KOREEDA Hirokazu, 19 épisodes, 2012

En temps normal, la série de Koreeda aurait pu sembler surfaite et naïve, la filmographie du cinéaste se tournant résolument vers la peinture familiale de réconfort ces dernières années. Mais le charme bucolique de cette aventure intime et imaginaire à Sendai arrivait au bon moment dans nos éditions vidéo françaises. La lenteur de la série s'est révélée appréciable, sa légereté enfantine chassant aisément les soucis. Cependant, au-delà des fragments de plaisir, culinaires ou humains, disséminés dans cette histoire, la conclusion apportée par Koreeda manquait de satisfaction. Elle renvoie à ce problème, aussi présent dans Notre Petite Soeur, d'une continuité bienheureuse que le cinéaste n'ose interrompre.

J'ai souvent songé à la littérature de Miyazawa Kenji tout au long de Going My Home. Non seulement parce que le sujet d'une thèse vire inévitablement à l'obsession, mais bel et bien parce que Koreeda lui-même a réalisé un documentaire (hélas introuvable) sur cet écrivain. Les séquences imaginaires de discussion avec les kuna, comme les moments de magie dans la forêt, renvoient à beaucoup de passages issus des contes de Miyazawa. Celui-ci est également cité à la fin du dernier épisode. Les décors de Nagano ressemblent quant à eux beaucoup à ceux d'Hanamaki, avec cette ruralité tranquille où couve aussi le poids de l'isolement de ses habitants.

GRAND MAISON TOKYO

グランメゾン東京 – AOYAMA Takahiro, TSUKAHARA Ayuko, YAMAMURO Daisuke, 11 épisodes, 2019

Si la promesse d'un top avait tenu, Grand Maison Tokyo serait sans hésitation classé très haut dans la section des séries. D'un développement presque parfait, cette histoire de restaurant 3 étoiles trouve le fin équilibre entre drame, comédie, suspense et... scènes de cuisine. L'écriture culinaire atteint souvent des sommets épiques, avec moult péripéties, compétitions féroces et rebondissements à chaque fin d'épisode. En parallèle, une patiente peinture des protagonistes venus grandir les rangs du « Grand Maison Tokyo » se dresse aussi et permet d'apprécier la progression des plats de haute gastronomie à travers les sensibilités et les aventures humaines de chacun.

Au-delà de la promesse tenue d'une mise en fiction efficace des aléas culinaires, la série s'attache à l'évolution de son héroïne, la cheffe Rinko. Le scénario montre avec justesse les difficultés à s'imposer en tant que femme dirigeante, entre les égos de cuisiniers renommés, y compris au sein de sa propre équipe, et des récompenses Michelin que s'accaparent presque exclusivement des hommes... Dans cette peinture romanesque, certains aspects des cultures japonaise comme française sont certes célébrés, mais aussi critiqués avec acuité.

HANA ET ALICE

花とアリス – IWAI Shunji, 2004

Le miracle de ce film naît dans l'intimité précieuse et onirique de deux adolescentes japonaises se disputant le destin d'un garçon de leur école. Un propos en apparence léger et banal, mais dont tous les motifs sont en réalité constamment déjoués, détournés, dilués dans l'envoûtante construction proposée par Iwai Shunji. Les deux jeunes filles, incarnées par les parfaites Suzuki Anne et Aoi Yu, sont filmées dans leur vagabondage libre, indolent et parfois provocateur. La tension venue de l'interaction avec leur camarade s'élabore elle-même au détour de curieux quiproquos et marivaudages décalés.

La danse a son importance au sein de son histoire. Hana et Alice sont inscrites au club de ballet, et les scènes de répétitions sont nombreuses dans le film. La danse ne devient pas la source d'un système de chorégraphie des plans ou du rythme, mais plutôt le berceau naturel des mouvements libérés de ses deux personnages. Filmer le ballet va aussi de pair avec les nombreuses expérimentations visuelles et musicales, entre coupes soudaines et moments de suspension. En cela, Hana et Alice se conclut sur un pur instant de grâce, de ceux qui nous font oublier les affres de notre temps extérieur à l'expérience du film.

HILL OF FREEDOM

자유의 언덕 – HONG Sang-soo, 2014

Avec son approche singulière du banal, Hong Sang-soo filme la déroute de son personnage principal en prenant appui sur la fausseté de la langue et du langage. Dans ce film, parler japonais ou coréen se révèle impossible. Les protagonistes, dans leurs nombreux échanges, ont ainsi souvent recours à l'anglais. Mais comment utiliser les codes internationaux et cette langue autre que la sienne pour évoquer la quête amoureuse et la complexité des sentiments ?

À la langue faussée des conversations répond l'expression plus sincère, mais en manque d'interlocuteur, des lettres qui nous aident à comprendre la recherche de Mori, venu du Japon pour retrouver une mystérieuse amante. Comme toujours, le cinéma de Hong Sang-soo traverse l'amertume des désillusions et de la solitude grâce à ses jeux troubles, entre confusion des langues, des temps et des femmes aimées.

L'INFIRMIÈRE

よこがお – FUKADA Kôji, 2019

Le dernier film de Fukada, qui s'apparente à un tableau de Mondrian et dont je parle plus longuement ici : http://mirabelle-cerisier.hautetfort.com/archive/2020/11/15/l-infirmiere-6277385.html#more

JESUS

僕はイエス様が嫌い - OKUYAMA Hiroshi, 2019

Ce premier film est simple, beau, pur. Dans cette petite école catholique, perdue dans un paysage glacé, la lente expérience de l'amitié s'accomplit dans la tendresse et la discrétion. Le titre original, « Je déteste Jésus », se révèle plus significatif que le concept vague proposé dans la traduction française. Pour autant, l'idée de Jésus, abstrait et inexistant au départ dans la vie du petit Yura, tend à devenir une réalité, par les apparitions, aux seuls yeux de l'enfant, d'un miniature élu de Dieu.

Ces surgissements, traités sur un mode minimaliste – car la discrétion est aussi dans l'expérience spirituelle – peuvent tout à la fois pointer le désir de croyance des enfants, la porosité de leur imagination avec la réalité, ou encore le désespoir latent venu du déracinement. Yura est en effet un enfant venu de la ville, soudain précipité dans le quotidien silencieux et hivernal de la province japonaise. Révélant le désir de dialogue et la peur de l'intégration, le Jésus lilliputien apporte aussi une touche fantaisiste aux cadres posés, aux auras veloutées des espaces ou encore aux ambiances ouatées de cette petite école de province. Cependant, la minuscule divinité n'apporte évidemment pas les réponses aux tragédies de l'enfance.

Une éblouissante maison (celle de mes rêves) apparaît aussi dans ce film éthéré.

LES LARMES DU CORBEAU

カラスの涙 – SUKIKARA Makiko, MATSUMURA Kôhei, 2013

Beaucoup d'animateurs indépendants ont partagé gratuitement leurs créations en ligne lors du premier confinement. Dans ce contexte, j'ai eu le plaisir de découvrir cette œuvre de Sukikara Makiko et Matsumura Kôhei, un couple de réalisateurs que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de mon déplacement d'études au Japon. Créé en réponse à la catastrophe du Tôhoku, Les Larmes du corbeau s'interprète comme un conte sensoriel, jouant des variations sur le symbole du corbeau. L'animation du duo s'appuie sur l'exploration d'un thème – ici le cycle entre la vie et la mort et la célébration funèbre – pour mieux en questionner l'émotion liée. J'apprécie que dans ce parcours obscur, l'animation réfute un symbolisme qui serait évident, pour embrasser le vivant, la vibration, la réalité animale dans ses détails.

Dans cette histoire, la fascinante contradiction à l’œuvre dans le travail de Makiko n'en est que plus fortement ressentie. Les pastels estompés et la douceur des lignes et des mouvements, qui constituent l'essence du style de l'animatrice, fusionnent avec la noirceur d'ensemble. L'émotion n'en est donc pas exagérée, ni lourde d'expressivité, mais fondue dans une restitution tour-à-tour clinique et poétique du cycle de vie et de mort de ces corbeaux.

MOVEMENTS

움직임의 사전 - JEONG Da-hee, 2019

Le film de Jeong Da-hee déclenche, on ne sait d'où, le rire dans la surprise. La jeune cinéaste s'empare de l'essence de son intitulé, qui agit comme un thème, un laboratoire d'expérimentation, un espace sans contrainte. Le mouvement induit avant tout la trajectoire, et la mise en action des corps, plus ou moins agiles, plus ou moins organiques, vers un point d'arrivée précis ; en l'occurrence ce foyer où tous regardent la télévision. Dans ce film, les protagonistes les plus inattendus marchent, courent, sprintent, freinent, stoppent, sautent... Heureusement, à partir de ce sujet inextricablement lié au pouvoir de l'animation, Jeong n'en dresse pas une leçon, ou un portrait exhaustif, et préfère assumer l'originalité burlesque et fantaisiste de son univers. On se plaît à apprécier les étranges hallucinations des saynètes de ce court-métrage, où l'inadéquation des corps et des mouvements construit une belle poésie.

PINK & GRAY

ピンクとグレー – YUKISADA Isao, 2015

Belle surprise que ce film qui débute comme un classique trio de jeunesse, marqué par les premiers émois, les désillusions et les déchirures liées au monde adulte, pour se dédoubler par la suite. Une note plus développée figure déjà sur le blog : http://mirabelle-cerisier.hautetfort.com/archive/2020/11/22/pink-and-gray-6279178.html

ON-GAKU : NOTRE ROCK !

音楽 - IWAISAWA Kenji, 2019

Assurément le meilleur film d'animation découvert cette année. Avec son style singulier, On-Gaku est un anti-film de rock, un anti-film de lycée, un non-film musical qui, dans cette négation, parvient à nous faire saisir les circonvolutions et hésitations de son personnage principal. Rien ne ressemble au seishun eiga (film initiatique), aux images usuelles de camaraderie et de rivalité dans les jeunes groupes, ou de crise d'adolescence résolue par le miracle de la musique. Mais dans cette absence, l'émotion est possible.

Beaucoup s'attarderaient sur ce graphisme minimaliste, réduisant les expressions à des formes géométriques bancales, ou à des ratures d'adolescent, comme étant l'essence du décalage ressenti dans cette expérience du film. Je pense plutôt que c'est le travail du rythme qui fait naître la singularité de ce long-métrage, au final situé dans l'exacerbation de certains archétypes propres à l'anime japonais. Ainsi, dans On-Gaku, les poses sont plus longues, les silences plus traînants, les effets de rupture parfois escamotés et les effets de répétition volontiers appuyés. Les séquences musicales, qui devraient être le nid d'un progressif dépassement, que soutiendrait un effort de performance dans l'animation (à la manière du fameux sakuga que beaucoup étudient depuis quelques années), sont en réalité interprétées comme le lieu de la vanité, où l'on joue inlassablement le même morceau, où l'on applique en boucle les mêmes mouvements. Par ce discours du non-triomphe, l'on reste fidèle à soi et l'on accède, paradoxalement, à la libération.

IL EST DUR D'ÊTRE UN HOMME – TORAJIRÔ NE M'OUBLIE PAS

男はつらいよ 寅次郎 忘れな草 – YAMADA Yôji, 1973

Avant de quitter le Japon l'an dernier, j'avais eu la chance de découvrir sur grand écran le 50ème film de la série Otoko ha tsurai yo. La découverte de cet épisode commémoratif m'avait été proposée par une connaissance, passionnée de longue date par cette populaire série de films et de téléfilms. Durant le premier confinement, cette même personne eut la générosité de m'envoyer une copie de la onzième aventure de Tora.

Chaque film de la franchise applique un canevas similaire : l'oncle Torajirô, ou Tora, revient dans sa famille suite à plusieurs mois d'exil, tombe amoureux d'une femme mais, pour une raison ou pour une autre, doit s'en séparer et revenir à son statut de célibataire. Par le retour de ce schéma, Tora rejoint la figure du vagabond romantique, certes artiste et sentimental (il est par ailleurs poète) mais aussi, et plus que tout, bavard et farceur. Le personnage de l'oncle n'aurait pu exister sans l'interprétation d'Atsumi Kiyoshi, qui envahit, littéralement, de nombreuses scènes de sa présence fantaisiste. A l'instar de ses parents, sa sœur, ses oncles et tantes, on se laisse charmer par la bonhomie du protagoniste comme par ses attachants défauts. En dépit de sa prétention d'aventurier sans attaches, capable de s'intégrer au gré du vent, Torajirô n'en reste pas moins traversé par le profond désir de poser ancre. Dans ce film-là, l'expérience du quotidien de fermier et la passion secrète pour Lili, une âme sœur presque aussi vagabonde que Tora, représentent les deux tragédies essentielles du récit. La jeune sœur, jouée par la célèbre chanteuse Baishô Chieko, apporte aussi un beau regard sur les désillusions du personnage. La réalisation classique et romanesque de Yamada Yôji donne le souffle nécessaire à cette onzième aventure de Tora et sa famille.

RILAKKUMA ET KAORU

リラックマとカオルさん – KONDÔ Aki, KOBAYASHI Masahito, 13 épisodes, 2019

Cette création en stop-motion du studio Dwarf permet d'apprécier à la fois l'artisanat des figurines et des décors et l'entrée des personnages de San-X dans un univers plus adulte. La série s'attache au quotidien de Kaoru, une jeune femme célibataire et indépendante financièrement, vivant dans son appartement avec l'ours Rilakkuma, l'ourson Korilakkuma et l'oisillon Kiioitori. L'usage de la technique en stop-motion fait éprouver la réalité contemporaine d'une citadine japonaise, avec moult détails, accessoires et technologies typiques.

Outre le plaisir de suivre une héroïne réaliste, et ce portrait où s'intercalent finement les moments de fantaisie mignonne venus des péripéties de Rilakkuma et ses acolytes, la série fait le bon choix de ne pas surinterpréter la relation entre son personnage et ses locataires. Là où la présence des oursons aux allures de peluche aurait pu incarner un rappel problématique de l'enfance, elle est au contraire une manière de souligner la solitude de Kaoru, voire de démontrer sa maturité. Bien souvent, la jeune femme doit trouver des solutions pour améliorer le quotidien de ses trois colocataires, ou encore assumer leurs bêtises. Plus qu'un conte enfantin, Rilakkuma et Kaoru est en réalité le portrait d'une adulte.

STRANGER

비밀의 숲 - AHN Gil-ho, YOO Je-won, PARK Hyun-suk, LEE Soo-yeon (scénario), deux saisons, 32 épisodes - 2019

Bien que produite par et pour Netflix, Stranger évite le climat faussement provocateur souvent à l’œuvre dans les productions de la plateforme. La série coréenne nous entraîne au sein du ballet des procureurs, entre enquêtes et législations, sphères de pouvoir et actes de corruption. Le personnage principal (parfait Cho Seung-woo), qui a subi une opération au cerveau durant son enfance, se trouve pris dans une complexe toile que chaque épisode démêle patiemment. La relation du public à ce protagoniste, en raison de son opération lui ayant annihilé les fonctions relatives aux émotions, tient d'abord de la suspicion : l'on ne sait clairement, pendant une grande partie de la saison 1, quels sont les desseins du procureur ni en quelle mesure il pourrait être aussi impliqué dans la corruption grouillante. Cette ambiguïté est contrebalancée par le regard d'une policière résolument plus transparente et attachante, incarnée par la cool Bae Donna.

Encore mieux écrite que la première, la saison 2 redéfinit les relations entre ce procureur et sa camarade d'enquête, et par extension entre le monde des procureurs et celui des policiers. Si la saison 1 démontrait, à travers une enquête criminelle, les failles ou compromis discutables qui se construisaient depuis l'affaire jusqu'à son entrée en justice, la suite engage au débat venu des conflits entre les différents sphères de pouvoir et d'autorité. Grâce à sa galerie de personnages fascinants, Stranger ne place donc pas dans un système d'opposition classique, mais dans une succession de ramifications complexes.

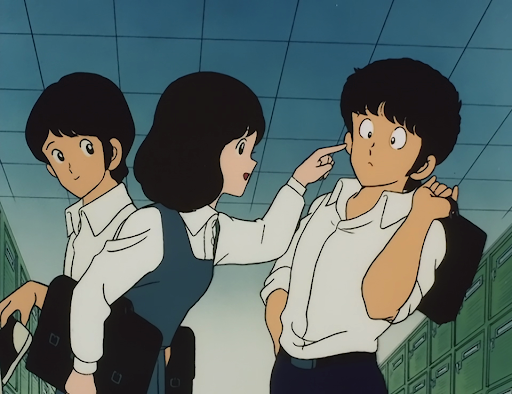

TOUCH

タッチ – SUGÎ Gisaburô, 101 épisodes, 1985

Fleuron du studio TAC, la série Touch fascine plus par la densité psychologique qu'elle tisse, en filigrane des matchs de base-ball, que par son appartenance, symbolique et historique, à l'anime de sport. La trame, simple en apparence, est celle d'un trio amoureux - deux frères jumeaux aux comportements antithétiques, leur voisine et amie d'enfance – qui se noue et se dénoue à travers les enjeux sportifs, le base-ball, certes, mais aussi la gymnastique du côté de Minami. Bien évidemment, la longueur de la série, avec ses cent épisodes, permet un développement patient des hésitations des trois personnages qui, souvent pour ne pas en blesser l'un ou l'autre, ne parviennent pas à clarifier leurs sentiments. La qualité constante des épisodes et du travail d'animation, qui parvient à conserver le trait candide d'Adachi Mitsuru, à l'origine du manga, comme le tempo des comédies et tragédies quotidiennes de l'adolescence, est aussi remarquable et contribue pour beaucoup au plaisir, paisible, de la découverte.

[spoiler] Puis, la série gagne en profondeur suite au brutal changement de situation à son premier tiers. Le décès prématuré du plus mature des deux jumeaux reporte l'attention sur le plus maladroit des garçons. Soudainement, pour Tatsuya, la peur auparavant constante de la comparaison avec son frère s'efface et le ramène irrémédiablement vers ses propres désirs. Les tons doux venus des décors, la rigueur du storyboard et le réalisme apporté à la représentation de la pression sportive accompagnent pas à pas la lente mutation de Tatsuya, un personnage d'abord ingrat, puis intriguant.