Suis-moi je te fuis / Fuis-moi je te suis

Ghost In The Shell

Vivre virtuel

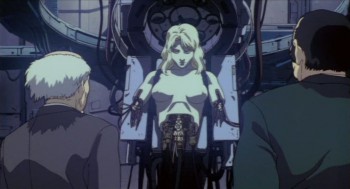

GHOST IN THE SHELL (1995) – Mamoru Oshii

Presque vingt ans après sa sortie, Ghost in the shell apparaît toujours aussi en avance sur son temps. Peut-être restera-t-il à l'animation ce que 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick est au cinéma de science-fiction, et ce malgré l'évolution des techniques et les tentatives de nombreux réalisateurs – surtout américains – à se hisser au niveau d'un portrait futuriste complexe. Le film culte de Mamoru Oshii n'a en effet pas pris une ride. Sa force tient autant à une animation sophistiquée qu'à une réflexion philosophique hors du commun, et qu'à évidemment un style de mise en scène extrêmement atypique dans le paysage de l'animation.

Vues en plongées, radars balayant le trafic, circuits imprimés et tuyaux dans le cerveau, l'esthétique du film d'Oshii est une véritable cartographie des matières organiques, technologiques et topographiques, effectuant des croisements entre le visible et l'invisible, l'intérieur et l'extérieur. Alors que The Sky Crawlers privilégiait une surface onirique, évoluant des teints laiteux des personnages à la texture vaporeuse du ciel, Ghost in the shell s'appuie sur une matière plus chaotique, plus composite, à la fois précise dans ses lignes mais également complexe dans sa construction. Une certaine harmonie trompeuse se dégage des plans, capables de faire basculer l'espace et la narration dans une atmosphère irréelle ou fantastique. Chez Oshii, la sophistication de l'animation, la précision du trait, du détail, et plus que tout le travail effectué sur les surfaces volumineuses, donnent un aspect de réalité très prenant, mais se révèlent bien souvent propices à un chaos vertigineux. Le temps d'une conversation nocturne sur la surface calme d'un fleuve fait ainsi surgir peu à peu les hantises intérieures, en particulier ce doute existentialiste qui envahit le personnage principal du Major Kusanagi, transformant cet espace paisible en un reflet troublant de son être intérieur.

Si les films de Satoshi Kon, élève de Mamoru Oshii à bien des égards, sont bien souvent dans la restitution et l'exploration d'un imaginaire psychique, ceux d'Oshii sont bien plus dans leur incarnation. La perception du monde, les émotions et les questionnements contaminent peu à peu un monde déjà complexe et brouillent les données objectives. L'espace et le temps sont ainsi des frontières sans cesse transgressées, détournées, se débarrassant des traitements habituels. La narration poursuit cet effet, de même que la musique. Les missions effectuées se suivent selon une chronologie particulière, un rapport au temps à la fois pris dans la routine et dans l'inédit. Les personnages réagissent aux événements de manière presque automatisée, extrêmement professionnelle, gardent une contenance en dépit des événements qui prennent une tournure horrifique. Le souci de construire une réactivité professionnelle est propre au cinéma de Oshii. Les aviateurs de The Sky Crawlers, en dépit de leur apparence enfantine, conservait ainsi leur calme, intériorisant peu à peu des angoisses surgissant de manière inattendue et latente sur la dernière partie du film.

Enfin, là où Ghost in the shell apparaît véritablement novateur, et fascinant, c'est bien évidemment au niveau de la réflexion qu'il développe au travers du thème du piratage, du virus informatique, de la virtualité. Le récit confère en effet une identité propre au virus, une capacité d'autonomie presque humaine, s'appuyant sur ce paradoxe de donner corps et vie à ce qui se révèle invisible, virtuel, échappant à la corporalité concrète. La complexité du virus tient ici de l'incompréhension et du déroutement d'une logistique informatique afin d'en réduire l'accessibilité. Cette action de réappropriation des codes pour soi, de capacité de main-mise sur la technologie constitue le danger dans Ghost In The Shell, d'autant plus que l'ennemi tient en permanence du virtuel, et donc de l'invisible. Sa mise en scène va associer finement, chez Oshii, un caractère humain à une réactivité dépersonnalisée. Les machines ne sont plus uniquement des machines, mais demeurent vivantes, capables d'autonomie, et intégrées au film en tant que créatures capables de réflexion, de ruse, de tentative de contrôle d'un environnement. L'ouverture l'annonce : ce film sera aussi hybride que le personnage du Major Kusanagi, formé à la fois de chair et de matériaux, de tuyaux comme de veines, enveloppe glacée, sophistiquée, et capable d'agir selon sa volonté. Ghost In The Shell tient à la fois de l'invisible et de la corporalité, de la virtualité autant que de la vie : ses personnages troublés tentent de répondre à leurs questions, agissent au protocole tout en laissant le doute les contaminer. Le danger y est ainsi virtuel mais également existentiel, créant la fascination face à ce long-métrage d'animation.