Suis-moi je te fuis / Fuis-moi je te suis

Hommage à Satoshi Kon

A Bout de Souffle

Hommage à Satoshi Kon, deux ans après son décès le 24 août 2010

Regarder un film de Satoshi Kon, ce n'est pas "regarder" un film : c'est entrer littéralement dans un univers différent, parallèle, déluré, flamboyant, sans cesse surprenant, constamment surréel et pourtant terriblement familier. Malgré la complexité des scénarios ou de la forme visuelle, il y a toujours une place pour le spectateur : l'entrée dans le film est immédiate, naturelle, irrésistible, un basculement nouveau, la première à la dernière image étant attractive et intense. Les films de Satoshi Kon ne sont jamais ennuyeux (tout comme les films de Miyazaki, autre grand maître de l'animation japonaise), toujours percutants, toujours en perpétuel renouvellement, mouvement, bouillonnement d'idées et d'images, magiquement agencés par une cohérence infaillible. Pas un seul plan, pas une seule phrase ne peuvent être écartés dans ses films : chaque élément a son importance et constitue une clé dans la poursuite du récit ou la réflexion psychologique qui se tisse progressivement, le tout formant un véritable puzzle onirique et animé.

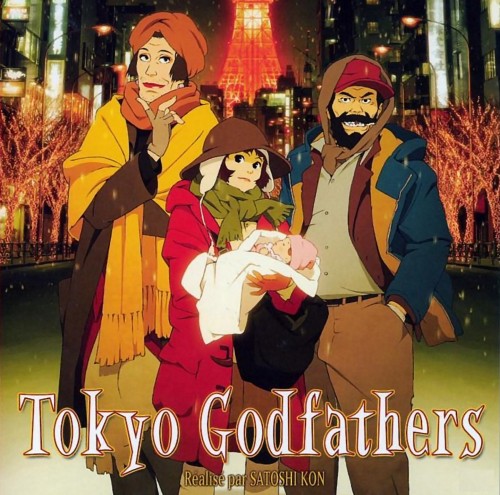

Dans ses derniers mots, poignants, et que l'on peut découvrir sur le site Animeka, Satoshi Kon, qui se savait atteint par un cancer incurable ne lui laissant que quelques mois à vivre, remercie successivement toutes les personnes qui se sont occupées de lui, et qui ont accepté de le soutenir dans son travail, que lui-même juge très particulier. Satoshi Kon semble lui-même dépassé par ses propres idées et son univers, totalement différents de ce qui se produit dans l'animation japonaise. Ses réalisations s'avèrent plus grinçantes, portées par une certaine violence ou de l'humour noir, influencés par le cinéma américain, que Satoshi Kon admirait, mais gardent toujours, paradoxalement, une certaine dose d'humanité et de sentiments. Tokyo Godfathers, par exemple, est un véritable conte de Noël à échelle des plus démunis, marginaux et délaissés de la société japonaise, les trois mendiants insupportables du film se révélant à travers leur recherche de la mère d'un enfant abandonné la veille de Noël à Tokyo. Et même si la plupart de ses films paraissent désespérés, effrayants car ils s'attaquant aux parts les plus noires de la psychologie humaine, leurs derniers plans retentiront toujours comme l'annonce d'une nouveau départ, portant une véritable douceur optimiste. Le dernier plan de Perfect Blue est celui d'une voiture partant vers un nouvel horizon, celui de Millenium Actress d'une fusée s'élevant dans le ciel, et celui de Paprika, surtout, de l'entrée dans un cinéma.

Aucun étonnement à ce que le dernier film inachevé de Satoshi Kon, Yume Miru Kikai (Dreaming Machine ou The Dream Machine pour sa traduction en anglais), porte le mot « Yume » ou « Rêve » dans son titre, film que Satoshi Kon regrette d'avoir dû laisser en suspens suite à l'aggravation de sa maladie. Le réalisateur avait en effet cette conception tout à fait honorable de considérer l'animation comme un véritable moyen de s'immiscer dans l'onirisme d'un ou de plusieurs personnages. Le rêve est en effet le chemin à la fois de la personnalité, de l'intimité, mais aussi de tous les possibles. Déformations, déstructurations, reconstitutions et réalisations sont les mots-clés des univers intérieurs que le cinéaste nous offre à voir, que ce soit chez Mima (Perfect Blue), Chiyoko (Millenium Actress), les trois mendiants de Tokyo Godfathers, mais aussi Tsukiko (Paranoïa Agent), la cantatrice de Memories, ou la jeune fille d'Ohayo (court-métrage réalisé dans le cadre du projet Ani-kuri 15). Mais c'est définitivement Paprika qui conclut le mieux le fruit de sa réflexion, film bien plus abouti et riche qu'Inceptionde Christopher Nolan. La dernière réalisation du cinéaste embarque son spectateur dans une succession de troubles oniriques et dans une fantaisie délirante mais jamais hasardeuse, nous faisant courir, sauter, immerger dans une série d'univers, à bout de souffle.

les derniers mots publics de Satoshi Kon : http://www.animeka.com/articles/lettre-de-satoshi-kon.html

le site de Mad House : http://www.madhouse.co.jp/

le site de The Dream Machine : http://yume-robo.com/

Le film dresse tout d'abord un portrait très élogieux du maître, vu tout du long comme un personnage généreux et noble (aucune allusion à son addiction à l'opium, par exemple). Dans Ip man, il est plus question de poser un dilemme que de connaître le gagnant ou le perdant dans les combats. En effet, la supériorité et la sagesse de Yip dans les arts martiaux est d'emblée acceptée et vénérée, et la plupart des combats visent à réaffirmer ses capacités et sa puissance. Au-delà des affrontements, le film est surtout l'occasion de poser ce fameux dilemme entre l'intensité d'une vie de combat et la paisibilité d'une vie de famille pacifique avec sa femme et son fils. Au final, c'est l'arrivée de la guerre et de l'occupation des Japonais qui va décider du sort de Yip, contraint à jouer les prodigues devant un commandant japonais féru de wing chun. Intrigue pour le moins

Le film dresse tout d'abord un portrait très élogieux du maître, vu tout du long comme un personnage généreux et noble (aucune allusion à son addiction à l'opium, par exemple). Dans Ip man, il est plus question de poser un dilemme que de connaître le gagnant ou le perdant dans les combats. En effet, la supériorité et la sagesse de Yip dans les arts martiaux est d'emblée acceptée et vénérée, et la plupart des combats visent à réaffirmer ses capacités et sa puissance. Au-delà des affrontements, le film est surtout l'occasion de poser ce fameux dilemme entre l'intensité d'une vie de combat et la paisibilité d'une vie de famille pacifique avec sa femme et son fils. Au final, c'est l'arrivée de la guerre et de l'occupation des Japonais qui va décider du sort de Yip, contraint à jouer les prodigues devant un commandant japonais féru de wing chun. Intrigue pour le moins classique, mais pas désagréable, donnant son pourcentage d'action habituel. La réflexion politique reste mince, avec une série de personnages plus ou moins caricaturés : du commandant assez digne et paradoxalement fasciné par Yip à son adjoint insupportable par ses grimaces et sa cruauté excessive et gratuite, en passant par le mercenaire infantile, ou le garant de la loi, chargé de la traduction et divisé entre les deux clans.

classique, mais pas désagréable, donnant son pourcentage d'action habituel. La réflexion politique reste mince, avec une série de personnages plus ou moins caricaturés : du commandant assez digne et paradoxalement fasciné par Yip à son adjoint insupportable par ses grimaces et sa cruauté excessive et gratuite, en passant par le mercenaire infantile, ou le garant de la loi, chargé de la traduction et divisé entre les deux clans.